Dissertationen

Souveränität und Effizienz durch Abstraktion

Promotionsvorhaben Felix Lowin

Planungsstrategien bei unbestimmten Systemen in der Architektur

Das Leistungsbild des Architekten / der Architektin ist im Wandel: das Berufsbild ist einer steigenden Spezialisierung der Planungsbeteiligten und einer steigenden Komplexität der Planungsaufgaben unterworfen. Die Anzahl der an der Planung und am Bau Beteiligten hat sich erhöht, der im Leistungsbild verankerte Koordinationsauftrag steigt für den Architekten / die Architektin mit den teilweise entgegengesetzten Partikularinteressen stetig. In Bezug auf die originäre Planung werden bereits zu Anfang in den Leistungsphasen 2 und 3 im Vorentwurf und Entwurf detaillierte Angaben außerhalb des bisherigen Leistungsbildes gefordert. Politik und Industrie fordern im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung die frühzeitige Anwendung digitaler Bauwerksmodelle mit einem integrierten Informationsmanagement (kurz BIM: Building Information Modelling bzw. Management). Ein detailliertes Lastenheft mit genauer Definition der einzuhaltenden Funktionen gliedert die Bauaufgabe. Die Einhaltung der spezifischen Ziele misst während des Bau- und Planungsprozesses den Projekterfolg. Ab 2020 werden alle öffentlichen Bauaufgaben in NRW diesbezüglich ausgeführt. Neben der fortschreitenden Digitalisierung verändert die in der Öffentlichkeit gestellte Forderung nach einer steigenden Industrialisierung und Vorfertigung in der Bauausführung das Leistungsbild des Planers / der Planerin. Die Planungen sollen aus Sicht der ausführenden Firmen und den Bau verantwortlichen bereits früh die Anforderungen an einen hohen Vorfertigungsgrad erfüllen. Diese Forderungen werden bei öffentlichen Bauaufgaben mit steigenden Grad der Partizipation und Demokratisierung der Gestaltungsprozesse verschärft. Zusammengefasst sind die zukünftigen Erwartungen an die Planung des Architekten / der Architektin geprägt durch eine bereits zu Anfang zu erstellende hohe Informationsdichte und Transparenz innerhalb digitaler Datenmodelle. Der Projekterfolg wird in der Öffentlichkeit über die Summe messbarer Teilergebnisse definiert.

Der ursprüngliche Kern eines Entwurfs als Beitrag zur Baukultur wird in der genannten Diskussion ausgeblendet bzw. missverstanden. Die neuen digitalen Planungsstandards versuchen mittels digitalem Zwilling in der exakten Nachbildung der Funktionsbeschreibungen baukulturelle Qualitäten zu erzeugen. Eine hohe durchgängige Informationsdichte soll dazu beitragen Fehler im Prozessablauf zu vermeiden, die Entwurfsidee wird jedoch nicht unmittelbar geschärft. Diese unreflektierte, quantitative Steigerung der Einflussparameter zu Anfang führt zu der Verklärung der originären Idee und erhöht den Grad an Komplexität. Die Planungsprozesse werden unter Berücksichtigung der Forderungen komplexer und ineffizient. Die baukulturelle Qualität des Entwurfs wird gemindert.

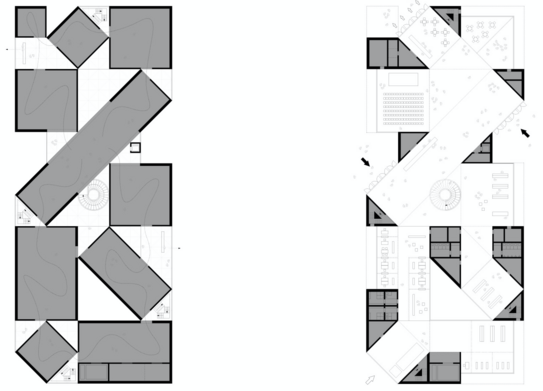

Die Qualität eines Entwurfs wird maßgeblich durch die verwendeten Instrumente und Darstellungsmedien bestimmt. Der Autor möchte mit der Dissertation Entwurfs- und Planungsstrategien zur Beherrschung des steigenden Komplexitätsgrads beschreiben und bereits etablierte Strategien in der Architektur im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung weiterentwickeln. Die zugrunde gelegte Hypothese ist eine effizientere Beherrschung von unterschiedlichen Einflussgrößen durch Abstraktion. Die klassischen Planungsinstrumente bzw. -medien (Grundriss, Aufriss, Visualisierung, Text, Modell, etc.) zeigen in ihrem eigenen, abstrahierenden Abbild die Charakteristika eines Entwurfs. Dieser Abstraktionsprozess ist weniger Mangel des gewählten Darstellungsmediums sondern vielmehr Essenz der originären Idee des Architekten / der Architektin.

Ziel im Entwurfsprozess ist nicht die exakte Abbildung einer Funktionsbeschreibung im Sinne eines digitalen Zwillings. Im Gegenteil: ein Entwurf fasst die spezifischen Einflussgrößen in Abstraktion und Interpretation zusammen und kann hierdurch im besten Fall funktionelle Änderungen innerhalb der gewählten Struktur und Qualität auch Jahrzehnte später kompensieren (vgl. hier z.B. die Industriebauten von Hans Heinrich Müller). Ziel der Promotion ist die Beschreibung von Instrumenten für Architekten und Architektinnen zur Entwicklung einer belastbaren Planungsgrundlage bei sich ändernden Einflussgrößen unter Berücksichtigung der fortschreitenden Digitalisierung. Bei Anwendung der zu definierenden Methoden wird eine steigende Bauqualität durch Souveränität des Gebäudeentwurfs erwartet.

Grundsätzlich stellt sich mit dem formulierten Arbeitstitel und der einhergehenden These die Frage, ob ein höherer Abstraktionsgrad der geforderten hohen Informationsdichte im Bau- und Planungsprozess im Widerspruch steht. Im Detail wird die Frage durch folgende Aspekte begleitet: Was sind die wesentlichen Einflussgrößen im Planungs- und Bauprozess? Können mehrere spezifische Planungsanforderungen zusammengefasst werden? Wie definiert sich diesbezüglich ein unbestimmtes System?

Sind mit Definition einer abgeleiteten Entwurfsmethode respektive übergeordneten Richtlinien spezifische Gebäudetypologien sinnvoll? Welche Bauwerke der Geschichte dienen hier als vorbildliche Beispiele zur Unterstützung der Hypothese? In der Betrachtung der Ausführung und Nutzung eines Gebäudes schließen sich weitere Themenfelder an: Wird der Einsatz von vorgefertigten Bauelementen durch die Hypothese unterstützt? Gibt es hier spezifische Potenziale für den Einsatz von vorgefertigten Bauelementen? Welche Wechselwirkung existiert zwischen Abstraktionsgrad und Architektenhaftung unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik? Welche rechtlichen Anforderungen sind zu berücksichtigen bzw. zu diskutieren?